Bosco: un equilibrio naturale?

Immagine: Getty Images

I boschi rappresentano uno dei sistemi naturali più preziosi e complessi del nostro pianeta. Solo in Svizzera sono la "casa" di oltre 20 000 specie animali e innumerevoli specie di piante, funghi, licheni e muschi. La loro importanza si estende ben oltre la semplice produzione di legname, influenzando il clima, la biodiversità, la salute umana e il benessere globale. Ecco perché preservare i boschi è una priorità fondamentale.

- ESS

-

La pertinenza ESS, le domande ESS e l’approfondimento sono disponibili da scaricare: dossier tematico “Bosco: un equilibrio naturale?” come PDF.

Pertinenza ESS

I boschi e le foreste sono il cuore pulsante del pianeta. Proteggerli significa garantire un futuro sostenibile per il clima, la salute umana e tutte le forme di vita. In altre parole, i boschi possono essere sfruttati come risorsa, ma solo con una gestione attenta e sostenibile, essenziale per garantire un futuro più sano e duraturo, e per prevenire danni a lungo termine all’ 'ambiente e all’essere umano e alle numerose specie animali e vegetali che vi vivono. Adottare quindi delle certificazioni forestali è un modo concreto per sostenere la gestione sostenibile delle risorse naturali e combattere il disboscamento illegale. Investire nella tutela e nella gestione responsabile di boschi e foreste è un passo fondamentale per affrontare le sfide locali e globali e preservare un equilibrio che ci riguarda tutti.

Il bosco: un alleato per il pianeta e il clima

Le foreste svolgono un ruolo cruciale nella regolazione dell'ambiente. Attraverso la fotosintesi, gli alberi assorbono enormi quantità di anidride carbonica (CO₂), contribuendo a ridurre l’effetto serra e il riscaldamento globale. Inoltre, rilasciano ossigeno e filtrano inquinanti atmosferici, migliorando la qualità dell’aria. Le foreste regolano anche il ciclo idrico, trattenendo l’acqua nel suolo, prevenendo l’erosione e mitigando il rischio di alluvioni e siccità.

Il bosco: per la salute e benessere umano

I boschi sono un’oasi di benessere per gli esseri umani. Offrono spazi per attività ricreative e contribuiscono alla salute mentale: studi scientifici dimostrano che passeggiare in un bosco riduce stress e ansia. Le piante che vivono nella foresta sono inoltre una risorsa indispensabile per la medicina, poiché molte di loro forniscono principi attivi essenziali per la produzione di farmaci.

Il bosco: un rifugio per la biodiversità

Le foreste sono la casa dell'80% delle specie terrestri, ospitando una varietà straordinaria di animali e piante. Questa biodiversità è essenziale per mantenere il funzionamento degli ecosistemi, dai cicli di impollinazione alla catena alimentare. La ricchezza biologica dei boschi li rende anche più resilienti ai cambiamenti climatici e alle malattie.

Il bosco: un sistema integrato

Il bosco è un esempio perfetto di equilibrio naturale. La sua capacità di purificare l’aria, regolare il clima, ospitare una vasta biodiversità e migliorare la qualità della vita umana dimostra quanto i sistemi naturali siano interconnessi. Tuttavia, i cambiamenti climatici, la deforestazione e le altre attività umane stanno mettendo in pericolo questi ecosistemi vitali.

Il bosco: un’aula all’aperto

Il bosco è l’unico ambiente che esiste tutt’ora in tutta la Svizzera, che più di tutti sembra avvicinarsi all’idea che abbiamo di natura e, soprattutto, è liberamente accessibile. Questo lo rende un luogo molto adatto alle persone per imparare nella, da e con la natura. I prodotti che derivano dalle foreste sono ovunque. Ogni pezzo di carta in mano alle allieve e agli allievi, ogni banco di scuola al quale si siedono, erano originariamente parte di un bosco. Accompagnate le allieve e gli allievi, ad esempio, nel viaggio di un tronco d'albero verso il prodotto finale che utilizziamo. In questo modo, le varie opportunità e i molti problemi legati all’utilizzo delle foreste vengono resi evidenti e aprono la strada alle allieve e agli allievi per una comprensione più profonda e un uso sostenibile delle risorse. Inoltre, vivere la natura stimola l'immaginazione, la creatività e la sete di conoscenza e muove le corde della curiosità e del desiderio di scoperta oltre ad avere un'influenza positiva sul benessere, sull'equilibrio emotivo e sull'autopercezione. Perché non imparare le lingue straniere nella foresta o svolgere una lezione di ginnastica nel bosco? I progetti di ricerca e gli interventi ambientali sono attività popolari e significative nella foresta. Il bosco offre anche molte opportunità di apprendimento interdisciplinare. La foresta vicino alla vostra scuola offre l'occasione per andare fuori con la classe.

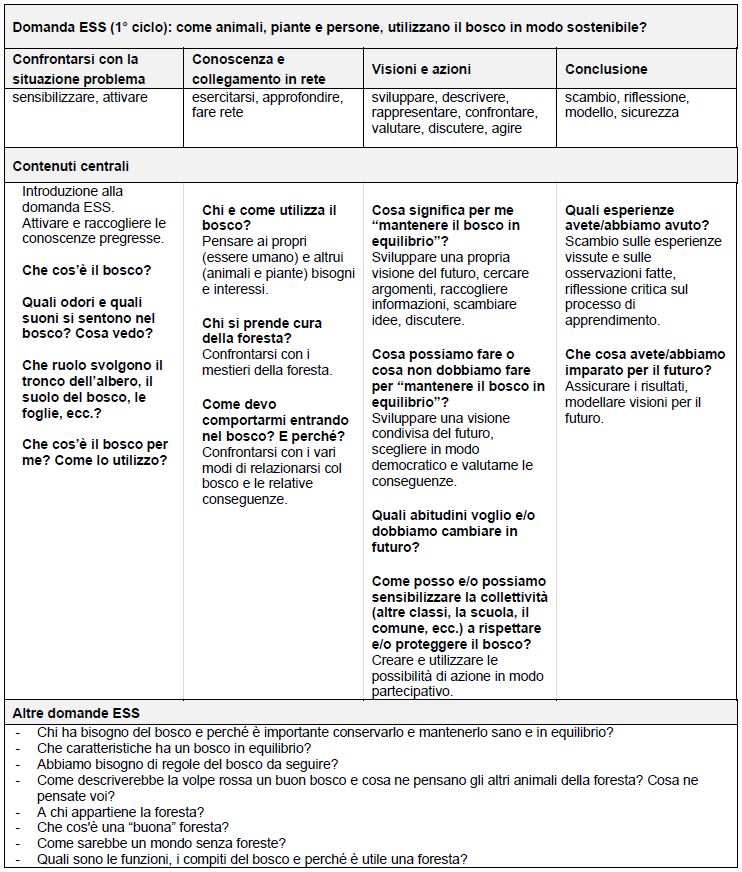

- 1° ciclo

-

Le allieve e gli allievi scoprono il bosco come habitat di piante e animali e imparano a classificarli in base a determinate caratteristiche, come alberi di latifoglie e conifere. Analizzano anche le proprie relazioni con l'habitat bosco e i suoi esseri viventi. Le allieve e gli allievi imparano anche che il bosco è un importante luogo di lavoro per diverse professioni. Ricercano informazioni su quelle strettamente legate al bosco e ne confrontano le attività principali. Imparano anche a conoscere la materia prima legno, a seguire le fasi di lavorazione e a descrivere i prodotti ottenuti.

La domanda ESS fornisce al corpo docenti delle indicazioni sui possibili contenuti per mantenere al centro dell'attenzione la complessità dell'argomento e la sua rilevanza sociale, consentendo alle allieve e agli allievi di affrontare le questioni dello sviluppo sostenibile nel contesto del bosco e della foresta.

Implementare le tematiche ESS in classe

Materiali didattici

Il gomitolo del bosco (per il 1° ciclo)

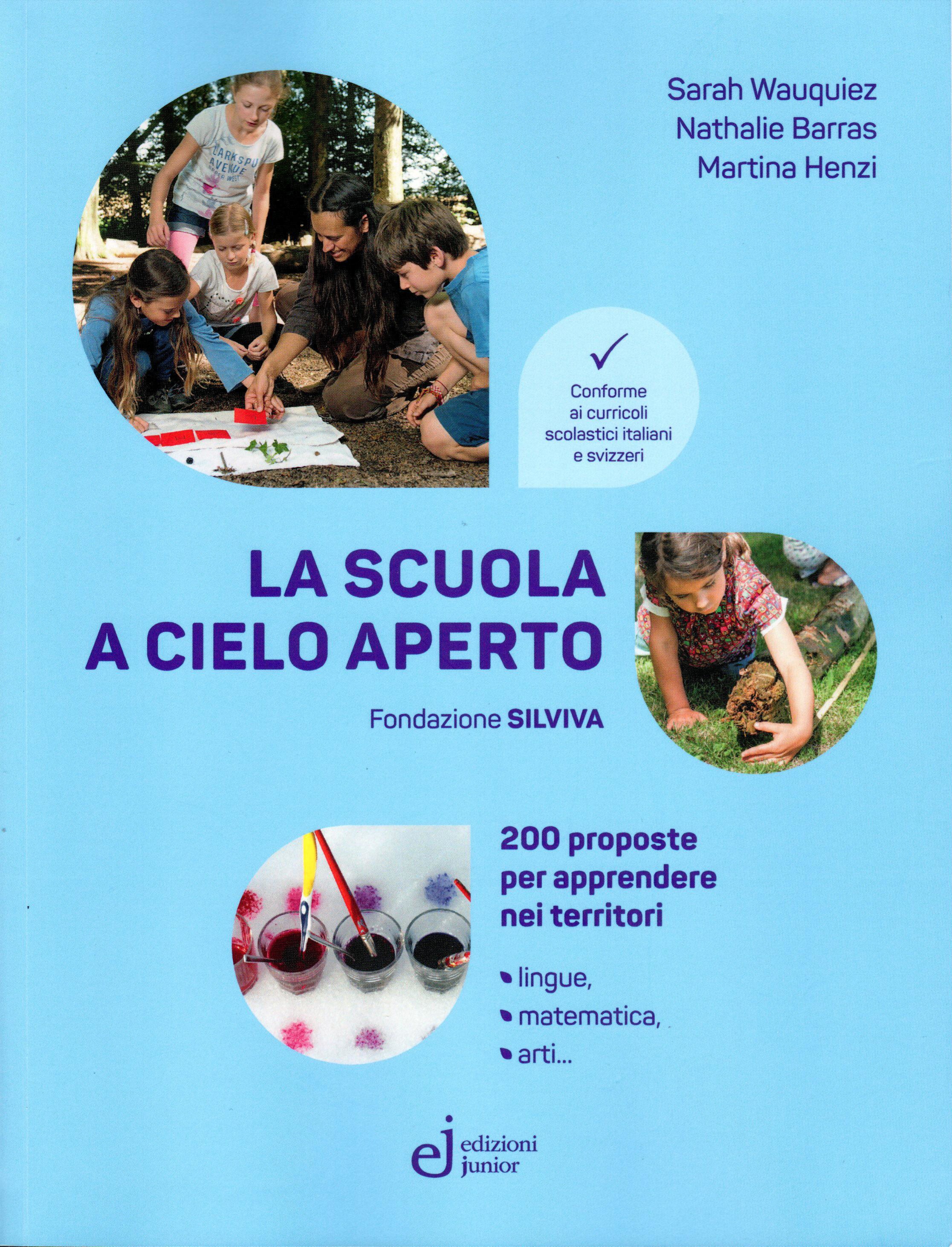

Una proposta di attività per sensibilizzare le bambine e i bambini del primo ciclo sulle sfide legate alla gestione sostenibile del bosco: come animali, piante e persone, utilizzano il bosco in modo sostenibile? Questa è la domanda ESS che viene sviluppata e discussa alla fine.La scuola a cielo aperto

Per le bambine e i bambini stare fuori dall'edificio scolastico vuol dire soprattutto muoversi liberamente, correre, esplorare e giocare. Perché quindi portarli all'aperto a "fare" filosofia? Perché fare filosofia all'aperto permette di allenarsi a osservare e interpretare la natura, il paesaggio e sé stessi in modo attivo e con maggiore consapevolezza.Didattica all'aperto

L'educazione attiva all'aperto offre l'occasione di aprirsi al territorio, alla città, alla comunità e di restituire alle bambine e ai bambini quella bellezza e quel senso di avventura, di responsabilità e di autonomia, spesso sacrificati tra le pareti delle aule scolastiche.

La guida didattica fornisce spunti per progettare attività strutturate e coerenti, che promuovono interdisciplinarità e lo sviluppo di competenze in linea con il piano di studio e l’ESS, sfruttando le opportunità offerte nel contesto per osservare, scoprire e relazionarsi in un'ottica di inclusività e collaborazione.Il bosco è la nostra casa

Un libro adatto a bambine e bambini per scoprire il bosco grazie a una personale ricerca scientifica guidata nei diversi capitoli. Dai boschi del mondo, ai diversi alberi che popolano i boschi, alla storia, all'utilizzo e alle sfide presenti e future. Un capitolo in particolare è dedicato a cosa si può fare a favore dei boschi.Gli intrusi

Il libro racconta della vita di un bosco con i suoi animali che viene stravolto dagli intrusi. Questi giunsero per mare da terre lontane, pieni di illusioni e speranze. Gli intrusi, animali mai visti nel bosco prima di allora e molto diversi, vengono invitati ad andersene. In quel momento però scoppia un terribile incendio che distrugge il bosco e gli animali sono costretti a mettersi in salvo...Chi è stato?

Con grande dovizia di particolari e ironia, le illustrazioni raccontano le conseguenze dell’abbandono dei rifiuti in un bosco, in un crescendo che riconduce al principale responsabile della distruzione: l’essere umano. Un libro che invita a riflettere e ad agire.

"Ciróni", in che senso?

Un percorso didattico comprensivo di uscite nel territorio nel comune di Chironico e discussioni in e su diversi contesti ed elementi del paese che ha portato i bambini alla scoperta sia degli ambienti con i cinque sensi, sia dei cinque sensi attraverso l'ambiente attivando così diverse competenze. Gli elementi approfonditi nell'itinerario sono: l'esplorazione di un antico castagno e del paese stesso, la scoperta delle tradizioni del comune, della neve e del bosco.Attività didattiche di attori esterni

Il bosco e i suoi cicli vitali (Pro Natura Ticino)

L'animazione trasmette le conoscenze di base sul bosco, questo ricco e complesso ambiente: gli animali, le piante, l’ecosistema e le innumerevoli interrelazioni presenti. Le attività si basano sulla scoperta attraverso i sensi. La vita nel bosco è un insieme di cicli continui che l'animazione permetterà di capire meglio. L'uomo influenza fortemente l'equilibrio dei boschi e l'animazione, attraverso giochi e attività didattiche, farà conoscere meglio la biodiversità delle nostre foreste e le sfide che le attendono.Nel piano di studio

Formazione generale: i concetti che i contesti abbracciano si rifanno agli obiettivi di sviluppo sostenibile, riassumibili attraverso una serie di snodi tematici. Questi sfociano negli orientamenti realizzativi e nei contesti di esperienza seguenti:

Biosfera, salute e benessere:

- individuare e mettere in pratica strategie per la promozione della cura del proprio ambiente.

Economia e consumi:

- esplorare la realtà produttiva locale, partecipando a progetti per conoscere professioni e salvaguardare la diversificazione;

- realizzare interviste alle generazioni che hanno conosciuto modalità e strutture produttive appartenenti al passato;

- allestire simulazioni o giochi di ruolo di situazioni di compravendita, per esempio attraverso l’uso di script (copioni) noti per impadronirsi di ruoli e funzioni differenti;

- attività di esplorazione legate al territorio, alla famiglia e al contesto di vita dei bambini, tese a portare uno sguardo positivo sul mondo del lavoro.

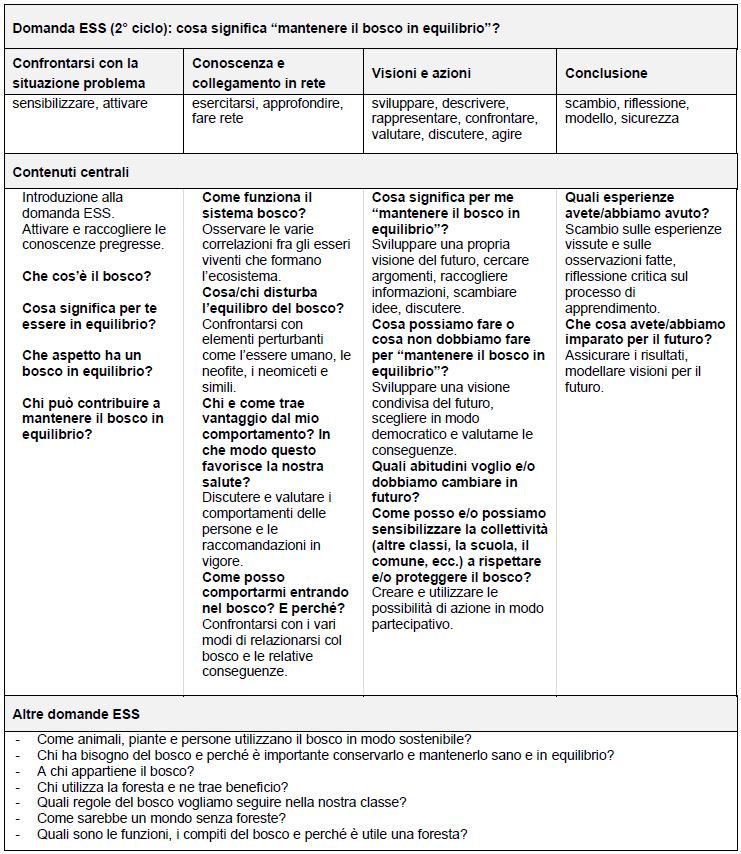

- 2° ciclo

-

Le allieve e gli allievi scoprono il bosco come habitat di piante e animali, esplorandolo e documentando i risultati delle loro ricerche. Inoltre formulano ipotesi sulle loro interazioni e le verificano. I sistemi di classificazione di piante e animali li supportano in questo lavoro. Le allieve e gli allievi riflettono anche sul proprio comportamento nei confronti degli esseri viventi del bosco e applicano regole di protezione e comportamentali.

Inoltre, imparano a conoscere il bosco come un importante luogo di lavoro. Sulla base di professioni selezionate nell'ambito del bosco, si confrontano le condizioni di lavoro e i diversi percorsi formativi. Partendo dalla consapevolezza che il legno è una materia prima centrale, le allieve e gli allievi descrivono i processi produttivi e lavorativi lungo la catena di lavorazione del legno.

La domanda ESS fornisce al corpo docenti delle indicazioni sui possibili contenuti per mantenere al centro dell'attenzione la complessità dell'argomento e la sua rilevanza sociale, consentendo alle allieve e agli allievi di affrontare le questioni dello sviluppo sostenibile nel contesto del bosco e della foresta.

Implementare le tematiche ESS in classe

Film

On the cover

l fotografo di una rivista documenta il mondo degli animali dal suo punto di vista. Mentre fotografa tutto ciò che vede, gli animali si mettono in posa mostrando il loro lato migliore. Dopo una svolta inaspettata a metà del film, diventa chiaro che le foto di animali in posa fanno vedere solo un lato della realtà.Materiali didattici

Il gomitolo del bosco (per il 2° ciclo)

Un’attività per sensibilizzare le ragazze e i ragazzi sulle sfide legate alla gestione sostenibile del bosco. Una serie di identità, un gomitolo di spago e una grande curiosità permettono alle allieve e agli allievi del secondo ciclo di modellizzare il sistema bosco rappresentandone le correlazioni.La scuola a cielo aperto

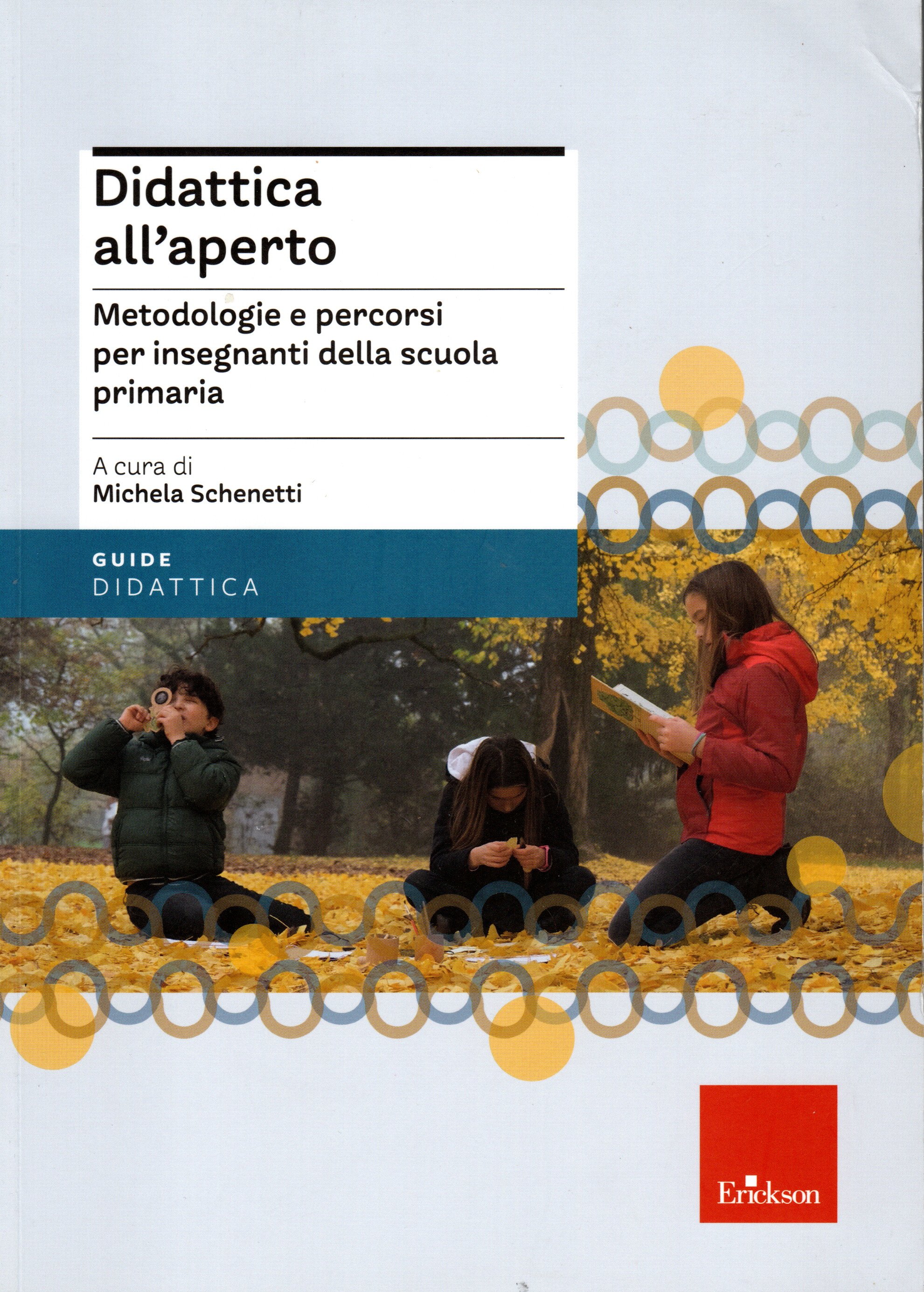

Per le bambine e i bambini stare fuori dall'edificio scolastico vuol dire soprattutto muoversi liberamente, correre, esplorare e giocare. Perché quindi portarli all'aperto a "fare" filosofia? Perché fare filosofia all'aperto permette di allenarsi a osservare e interpretare la natura, il paesaggio e sé stessi in modo attivo e con maggiore consapevolezza.Didattica all'aperto

L'educazione attiva all'aperto offre l'occasione di aprirsi al territorio, alla città, alla comunità e di restituire alle bambine e ai bambini quella bellezza e quel senso di avventura, di responsabilità e di autonomia, spesso sacrificati tra le pareti delle aule scolastiche.

La guida didattica fornisce spunti per progettare attività strutturate e coerenti, che promuovono interdisciplinarità e lo sviluppo di competenze in linea con il piano di studio e l’ESS, sfruttando le opportunità offerte nel contesto per osservare, scoprire e relazionarsi in un'ottica di inclusività e collaborazione.Il bosco è la nostra casa

Un libro adatto a bambine e bambini per scoprire il bosco grazie a una personale ricerca scientifica guidata nei diversi capitoli. Dai boschi del mondo, ai diversi alberi che popolano i boschi, alla storia, all'utilizzo e alle sfide presenti e future. Un capitolo in particolare è dedicato a cosa si può fare a favore dei boschi.Gli alberi parlano?

Le piante ci accompagnano durante tutta la nostra vita e oltre. Non sempre ci facciamo caso e le apprezziamo a dovere, pertanto come esseri umani ci è difficile accettare quanto abbiamo bisogno di loro, in fondo, l'idea che dovremmo essere noi al loro servizio. E non il contrario. Questo libro permette di costruire la conoscenza sulle piante in modo sistemico e interdisciplinare ed è un ottimo complemento per un percorso didattico ESS.Ascolta la voce degli alberi

Un libro adatto a ragazze e ragazzi per scoprire la vita degli alberi e del bosco. Da come funziona un albero, alla sua vita nel bosco e le sue interazione e relazione con gli altri esseri viventi, con uno sguardo alle foreste del mondo e agli alberi e animali in città.Capire il bosco

Questo set di 18 schede impermeabili (18x12 cm), realizzato da Silviva, è facile da infilare in tasca e offre una serie di attività per capire la foresta e imparare con tutti i sensi. Le attività, sono organizzate secondo le 4 funzioni del bosco: protettiva, ecologica, economica e sociale, che esplorano concretamente le diverse dimensioni dello sviluppo sostenibile.Chi è stato?

Con grande dovizia di particolari e ironia, le illustrazioni raccontano le conseguenze dell’abbandono dei rifiuti in un bosco, in un crescendo che riconduce al principale responsabile della distruzione: l’essere umano. Un libro che invita a riflettere e ad agire.Pratiche ESS

Una classe crea un sentiero didattico nel bosco

In questo esempio di pratica, una classe 1a media (8° anno Harmos) progetta e realizza un sentiero didattico nel bosco, nelle vicinanze della propria scuola. Diversi pannelli esplicativi forniscono alle persone che passeggiano nel bosco di Bouleyres informazioni sulla flora, sulla fauna e sulle specie di alberi presenti, sul taglio della legna e sui comportamenti rispettosi da adottare nei confronti del bosco. Ad ogni pannello viene abbinato un gioco destinato ai bambini per rendere il percorso ancora più divertente.Attività didattiche di attori esterni

Il bosco e i suoi cicli vitali (Pro Natura Ticino)

L'animazione trasmette le conoscenze di base sul bosco, questo ricco e complesso ambiente: gli animali, le piante, l’ecosistema e le innumerevoli interrelazioni presenti. Le attività si basano sulla scoperta attraverso i sensi. La vita nel bosco è un insieme di cicli continui che l'animazione permetterà di capire meglio. L'uomo influenza fortemente l'equilibrio dei boschi e l'animazione, attraverso giochi e attività didattiche, farà conoscere meglio la biodiversità delle nostre foreste e le sfide che le attendono.Intervento ambientale in un maggengo ticinese

Un’esperienza particolare di un campo all’alpe: cucinare sul fuoco e con acqua calda prodotta dai pannelli solari. In primo piano però sono promosse le competenze sociali e le abilità pratiche!Nel piano di studio

Formazione generale: i concetti che i contesti abbracciano si rifanno agli obiettivi di sviluppo sostenibile, riassumibili attraverso una serie di snodi tematici. Questi sfociano negli orientamenti realizzativi e nei contesti di esperienza seguenti:

Cittadinanza, culture e società:

- promuovere e partecipare a iniziative volte alla valorizzazione del patrimonio culturale e naturale in particolare su scala locale.

Biosfera, salute e benessere:

- organizzare esperienze sul campo in luoghi dove (...) dove risultano particolarmente visibili gli effetti del cambiamento climatico;

- realizzare approcci volti alla resilienza ai cambiamenti climatici (rinaturazione e rivalorizzazione degli spazi comuni).

Economia e consumi:

- allestire simulazioni o giochi di ruolo all’interno di un sistema commerciale;

- sviluppare e gestire un progetto teso alla sensibilizzazione dei giovani verso consumi responsabili;

- ideare delle attività per comprendere come sono collegate tra loro le varie professioni, approfondendo l’importanza che ogni anello ha nella catena produttiva.

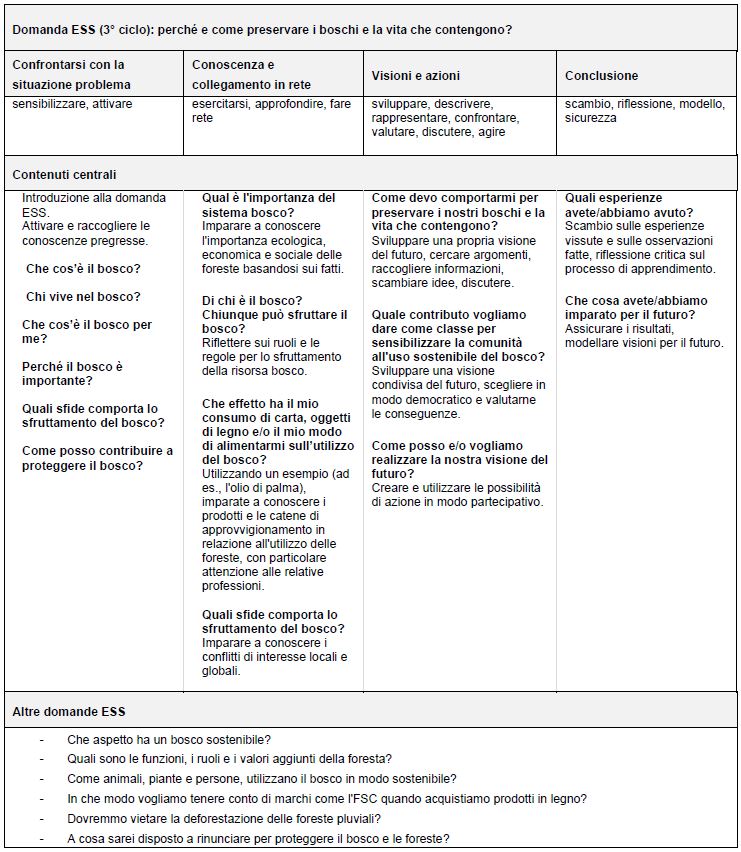

- 3° ciclo

-

Le allieve e gli allievi esplorano il bosco sia come habitat di piante e animali sia come area di attività economiche. Analizzano il modo in cui l’essere umano influisce sull'ecosistema, adottando e mettendo criticamente in discussione diverse prospettive. Così facendo, sviluppano idee e visioni basate sui fatti per un approccio responsabile all'habitat bosco prendendo in considerazione gli effetti dell'uso delle risorse naturali, come la deforestazione, e la gestione dei potenziali conflitti di interesse.

Per comprendere il bosco come area economica, le allieve e gli allievi analizzano le conseguenze locali e globali dell'uso delle risorse e discutono gli approcci per una gestione sostenibile. Imparano a conoscere il legno come risorsa naturale e fonte di energia e a familiarizzare con i processi di produzione di prodotti in legno selezionati. Nel farlo, tengono conto di considerazioni economiche, sociali ed ecologiche, come le conseguenze dei cambiamenti climatici.

La domanda ESS fornisce al corpo docenti delle indicazioni sui possibili contenuti per mantenere al centro dell'attenzione la complessità dell'argomento e la sua rilevanza sociale, consentendo alle allieve e agli allievi di affrontare le questioni dello sviluppo sostenibile nel contesto del bosco e della foresta.

Implementare le tematiche ESS in classe

Film

On the cover

l fotografo di una rivista documenta il mondo degli animali dal suo punto di vista. Mentre fotografa tutto ciò che vede, gli animali si mettono in posa mostrando il loro lato migliore. Dopo una svolta inaspettata a metà del film, diventa chiaro che le foto di animali in posa fanno vedere solo un lato della realtà.Materiali didattici

Il gomitolo del bosco (per il 3° ciclo)

Un’attività per sensibilizzare le ragazze e i ragazzi sulle sfide legate alla gestione sostenibile del bosco. Una serie di identità, dei gomitoli di spago e una grande curiosità permettono alle allieve e agli allievi del terzo ciclo di modellizzare il sistema bosco rappresentandone le correlazioni e la complessità.Didattica all'aperto

L'educazione attiva all'aperto offre l'occasione di aprirsi al territorio, alla città, alla comunità e di restituire alle bambine e ai bambini quella bellezza e quel senso di avventura, di responsabilità e di autonomia, spesso sacrificati tra le pareti delle aule scolastiche.

La guida didattica fornisce spunti per progettare attività strutturate e coerenti, che promuovono interdisciplinarità e lo sviluppo di competenze in linea con il piano di studio e l’ESS, sfruttando le opportunità offerte nel contesto per osservare, scoprire e relazionarsi in un'ottica di inclusività e collaborazione.Gli alberi parlano?

Le piante ci accompagnano durante tutta la nostra vita e oltre. Non sempre ci facciamo caso e le apprezziamo a dovere, pertanto come esseri umani ci è difficile accettare quanto abbiamo bisogno di loro, in fondo, l'idea che dovremmo essere noi al loro servizio. E non il contrario. Questo libro permette di costruire la conoscenza sulle piante in modo sistemico e interdisciplinare ed è un ottimo complemento per un percorso didattico ESS.Ascolta la voce degli alberi

Un libro adatto a ragazze e ragazzi per scoprire la vita degli alberi e del bosco. Da come funziona un albero, alla sua vita nel bosco e le sue interazione e relazione con gli altri esseri viventi, con uno sguardo alle foreste del mondo e agli alberi e animali in città.Il bosco che vive

Libro divulgativo, accompagnato da un'apposita colorata e chiara infografica, che permette di scoprire tramite aneddoti, storie, informazioni e punti di vista differenti la dinamicità dei boschi intesi come un unico grande organismo. Il libro consente di approfondire aspetti e tematiche varie legate ai boschi quali le loro caratteristiche principali, le diverse tipologie esistenti (boschi temperati, tropicali e boreali) e le loro risposte ai cambiamenti esterni, come il riscaldamento globale, i percoli naturali e l'impatto umano.Capire il bosco

Questo set di 18 schede impermeabili (18x12 cm), realizzato da Silviva, è facile da infilare in tasca e offre una serie di attività per capire la foresta e imparare con tutti i sensi. Le attività, sono organizzate secondo le 4 funzioni del bosco: protettiva, ecologica, economica e sociale, che esplorano concretamente le diverse dimensioni dello sviluppo sostenibile.Chi è stato?

Con grande dovizia di particolari e ironia, le illustrazioni raccontano le conseguenze dell’abbandono dei rifiuti in un bosco, in un crescendo che riconduce al principale responsabile della distruzione: l’essere umano. Un libro che invita a riflettere e ad agire.Pratiche ESS

Nel bosco di montagna i giovani superano loro stessi |

Gli allievi di due classi di 2a e due insegnanti della scuola media Buchholz di Thun hanno lavorato per una settimana ad un progetto organizzato dal “Laboratorio Bosco di montagna”. Per molti giovani questa è stata la prima volta in cui hanno trascorso un lungo tempo all’aperto, nella natura. Gli allievi hanno così scoperto l’esistenza di diverse professioni legate al bosco, hanno osservato gli effetti del cambiamento climatico, hanno imparato a conoscere i vari aspetti del suo sfruttamento e le esigenze che questo deve soddisfare se è situato vicino ad una zona abitata.Attività didattiche di attori esterni

Intervento ambientale in un maggengo ticinese

Un’esperienza particolare di un campo all’alpe: cucinare sul fuoco e con acqua calda prodotta dai pannelli solari. In primo piano però sono promosse le competenze sociali e le abilità pratiche!Nel piano di studio

Formazione generale: i concetti che i contesti abbracciano si rifanno agli obiettivi di sviluppo sostenibile, riassumibili attraverso una serie di snodi tematici. Questi sfociano negli orientamenti realizzativi e nei contesti di esperienza seguenti:

Cittadinanza, culture e società:

- organizzare attività volte alla valorizzazione del patrimonio culturale e naturale, ad esempio svolgendo il ruolo di guide e ciceroni.

Biosfera, salute e benessere:

- progettare e supportare iniziative pubbliche atte a sostenere lo sviluppo di politiche che promuovono la salute e il benessere di tutti gli esseri viventi;

- cooperare con le autorità locali per la salvaguardia, la cura dell’ambiente e la biodiversità.

Economia e consumi:

- pianificare e implementare semplici progetti imprenditoriali, calati nella realtà locale, basati sulle pari opportunità e su un concetto sostenibile del territorio e dell’economia e un utilizzo efficace della comunicazione;

- partecipare a iniziative tese a migliorare la sensibilità e la comprensione dei ragazzi verso il mondo del lavoro, promuovendo la diversità, l’innovazione, l’equità.

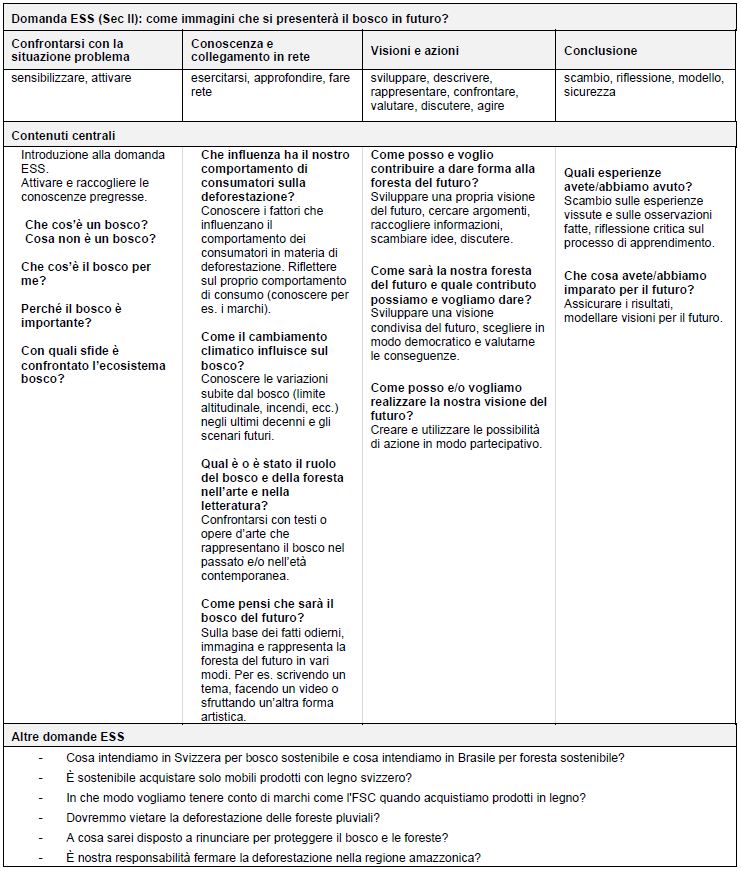

- Sec II

-

Il bosco è un luogo d’apprendimento interessante per confrontarsi con la sua complessità come ampia comunità di essere viventi che collabora in un equilibrio dinamico, in particolare per studiarlo sia come habitat di piante e animali sia come fonte economica. Nel primo caso esso può divenire oggetto di indagini naturalistiche che analizzano come le influenze umane dirette, come la deforestazione, e indirette, come il cambiamento climatico, modifichino l'ecosistema adottando e mettendo criticamente in discussione le diverse prospettive nella loro complessità. Nel secondo caso invece le studentesse e gli studenti imparano a conoscere il bosco, le sue funzioni e i servizi ecosistemici che svolge e che sono fondamentali per le persone (come ad es. l’impollinazione o la regolazione del clima) e le sue funzioni, come ad esempio quella di combattere i rischi naturali (bosco di protezione) oppure di produrre beni di consumo (castagne, legname, olio di palma, ecc.). In ambo i casi analizzano quindi le conseguenze locali e globali della gestione delle foreste e dell'uso delle risorse, sviluppando un approccio responsabile grazie a una visione sistemica del bosco. Ciò che consente loro di comprendere meglio le varie questioni legate allo sviluppo sostenibile e la complessità dei conflitti di interesse tra gli utilizzatori dei boschi.

La domanda ESS fornisce al corpo docenti delle indicazioni sui possibili contenuti per mantenere al centro dell'attenzione la complessità dell'argomento e la sua rilevanza sociale, consentendo alle allieve e agli allievi di affrontare le questioni dello sviluppo sostenibile nel contesto del bosco e della foresta.

Implementare le tematiche ESS in classe

Materiali didattici

Capire il bosco

Questo set di 18 schede impermeabili (18x12 cm), realizzato da Silviva, è facile da infilare in tasca e offre una serie di attività per capire la foresta e imparare con tutti i sensi. Le attività, sono organizzate secondo le 4 funzioni del bosco: protettiva, ecologica, economica e sociale, che esplorano concretamente le diverse dimensioni dello sviluppo sostenibile.Pratiche ESS

Nel bosco di montagna i giovani superano loro stessi |

Gli allievi di due classi di 2a e due insegnanti della scuola media Buchholz di Thun hanno lavorato per una settimana ad un progetto organizzato dal “Laboratorio Bosco di montagna”. Per molti giovani questa è stata la prima volta in cui hanno trascorso un lungo tempo all’aperto, nella natura. Gli allievi hanno così scoperto l’esistenza di diverse professioni legate al bosco, hanno osservato gli effetti del cambiamento climatico, hanno imparato a conoscere i vari aspetti del suo sfruttamento e le esigenze che questo deve soddisfare se è situato vicino ad una zona abitata.Attività didattiche di attori esterni

Intervento ambientale in un maggengo ticinese

Un’esperienza particolare di un campo all’alpe: cucinare sul fuoco e con acqua calda prodotta dai pannelli solari. In primo piano però sono promosse le competenze sociali e le abilità pratiche!Nei piano di studio

Formazione professionale: programma quadro per l'insegnamento della cultura generale

Area d'apprendimento società: aspetti etica, ecologia, politica ed economia.

Scuole di maturità professionale: programma quadro d’insegnamento per la maturità professionale

Ambito specifico: scienze naturali, economia e diritto.

Ambito complementare: storia e politica, tecnica e ambiente.

Scuole di maturità liceale: piano quadro degli studi per le scuole di maturità

Materie: geografia, economia e diritto, filosofia, biologia.

Scuole specializzate: programma quadro d'insegnamento per scuole specializzate

Secondo settore di studio: matematica, scienze naturali, informatica.

Terzo settore di studio: scienze umane e sociali.

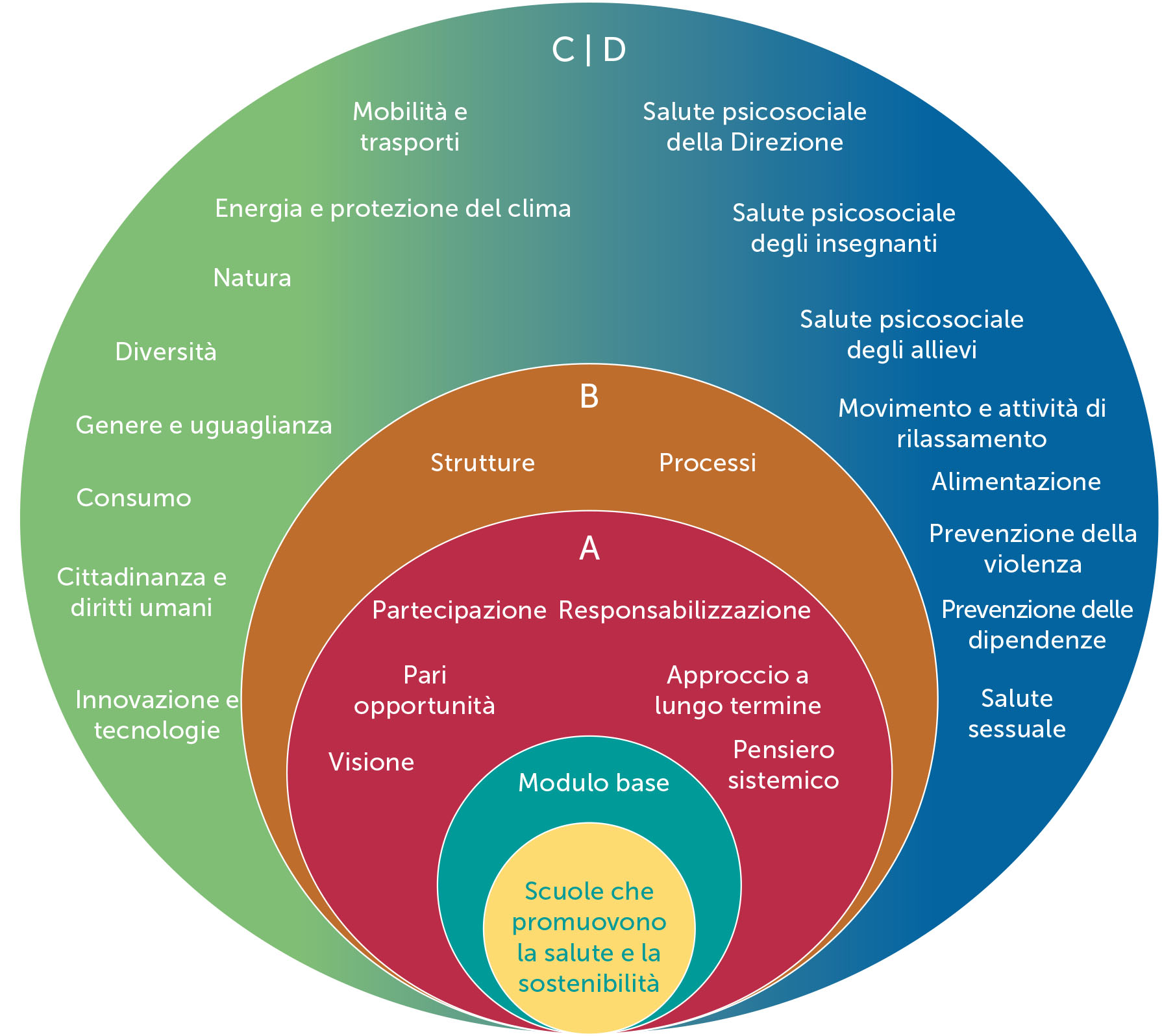

- Scuola

-

L’approccio globale – conosciuto come Whole School Approach (WSA) - è un buon modo per radicare a lungo termine importanti temi ESS nelle scuole. L’insegnamento è una parte della struttura complessiva di altre attività e misure del sistema scolastico. La scuola è vista come uno spazio globale di apprendimento, lavoro e vita. Questo approccio comprende anche l’ambiente scolastico e gli attori esterni.

Il tema bosco a livello scolastico

Il tema del bosco si manifesta in un progetto scolastico sperimentando la comunità e la diversità. In quanto ambiente di apprendimento reale, vivo e complesso, il bosco è un contesto ideale per progetti scolastici inter e transdisciplinari. L'apprendimento attraverso il service learning e il rispetto per gli altri e la natura attraverso il cambiamento di prospettiva, sono elementi fondamentali per vivere bene insieme nella quotidianità con e nel bosco.

Per garantire un futuro sostenibile al clima, alla salute e a tutte le forme di vita, la foresta deve mantenere il suo equilibrio naturale e conservare le sue diverse funzioni. Per raggiungere questo obiettivo, dobbiamo pensare e agire in modo tale da garantire una gestione sana e lungimirante del bosco. Quali sono le professioni forestali intorno alla nostra scuola e come possiamo svolgere questi mestieri in maniera sistemica e sostenibile?

Idee per progetti d’istituto

- Proporre una tavola rotonda con diversi attori del mondo forestale, preparando le domande per il dibattito dal punto di vista dell'educazione allo sviluppo sostenibile.

- Organizzare una settimana di azione a favore del bosco intorno alla propria sede, coinvolgendo diversi attori della comunità locale e sviluppando un progetto collaborativo per creare un legame diretto con le aziende forestali locali per promuovere una buona convivenza con il bosco.

Strumenti per lo sviluppo della scuola

Rete delle scuole 21 – criteri di qualità (Capitoli C3, Natura e C4, Diversità)

I criteri di qualità supportano le scuole nello svolgimento di una valutazione dei bisogni specifica per ogni argomento e nello sviluppo di misure. I capitoli "C3 Natura" e "C4 Diversità" contengono suggerimenti per integrare il tema del bosco, ad esempio con visite alle aziende forestali o riferimenti a vari prodotti locali o svizzeri.Approccio scolastico globale | Scuole vodesi sostenibili (in francese)

Che cosa significa approccio scolastico globale? Come può essere utilizzato per implementare l'ESS nelle scuole?

Il canton Vaud, tramite il suo Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione Professionale (DEF), offre uno strumento pratico di approccio scolastico globale (Whole School Approach) che consente ai vari attori dell'istruzione di integrare la sostenibilità e lo sviluppo sostenibile a tutti i livelli: governance, insegnamento, pratiche e infrastrutture scolastiche.Concetto di sostenibilità (in francese)

Si tratta di uno strumento pratico proposto dall'Unità di Sostenibilità del Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione Professionale del Cantone di Vaud per aiutare a implementare la sostenibilità a livello scolastico, ispirandosi al Whole School Approach.Questa è la nostra storia

La "nostra storia" utilizza varie situazioni scolastiche per offrire suggerimenti per l'ancoraggio dell'ESS in un istituto scolastico. Sulla base di una breve messa in scena, i team scolastici discutono i modi in cui l'ambiente scolastico può essere utilizzato maggiormente per le opportunità di apprendimento basate sulla natura (p. 8).Esempi di pratiche ESS

Scoprire il biotopo

Il biotopo come ambiente d’apprendimento.

Un obiettivo importante perseguito dall’unità scolastica Sonnenberg è l’apprendimento attraverso la ricerca. È a questo aspetto che la scuola voleva collegarsi. Gli allievi dovrebbero poter sviluppare le loro competenze in materia ambientale in modo autonomo e attraverso la sperimentazione grazie ad un ambiente d’apprendimento adatto. Il biotopo della scuola, un po’ trascurato, ha offerto il luogo ideale d’apprendimento e i contenuti didattici adatti allo scopo.Benvenuti al Gartenclub!

La scuola di Milchbuck si trova nel centro di Zurigo, incastonata tra due foreste e la Limmat. Qui tutti si sentono i benvenuti: grazie alla realizzazione di diversi progetti integrativi si è riusciti a instaurare un’atmosfera di apprendimento che favorisce il rispetto e la cooperazione. Tamara Brügger, responsabile ambiente, racconta che tutti gli allievi, dalla scuola dell’infanzia al liceo, vengono volentieri a scuola.Ulteriori offerte

Silviva: imparare all’aperto

Silviva promuove un approccio olistico alla relazione ecologica, sociale, culturale ed economica tra l'uomo e il suo ambiente naturale, in particolare il bosco. La fondazione offre corsi di formazione di base e di perfezionamento in educazione ambientale legata alla natura. Questi corsi si basano sul rapporto con la natura e sull'esperienza diretta.

Bosco Svizzero

L'Associazione dei proprietari forestali rappresenta gli interessi di circa 250.000 proprietari di boschi privati e pubblici. L'associazione si impegna a garantire le condizioni quadro per consentire ai proprietari e agli operatori forestali di gestire i loro boschi in modo economicamente redditizio e sostenibile, in modo da assicurare la vitalità del bosco a lungo termine.

Scuola dell’infanzia nel bosco (WWF)

Come trasformare il bosco in un'aula scolastica? Questo progetto, svolto in collaborazione con il Centro Natura Valle Maggia (CNVM) e con il sostegno del Dipartimento del Territorio vorrebbe aiutare le scuole dell’infanzia interessate a uscire regolarmente nel bosco, almeno una volta alla settimana, tramite un accompagnamento professionale il primo anno.

- Approfondimenti