Jeder an seinem Platz

Menschen und Wildtiere: Komplexitäten entflechten und den eigenen Fokus erweitern | DR. ARIANE HUGUENIN

Was sollen wir nur mit dem «grossen bösen Wolf» machen? Welchen Platz gestehen wir ihm zu, und was steht dahinter? Der Wolf symbolisiert wie kein zweites Tier die sozioökologischen Konflikte zwischen Mensch und wild lebenden Tieren in der Schweiz und international. Aus BNE-Sicht steht der Wolf symbolisch für die Frage, wie wir mit unserem natürlichen Umfeld in Beziehung stehen. Dazu gehören auch Werte und Widersprüchlichkeiten.

Konflikte im Zusammenleben von Menschen und Wildtieren nehmen in der Schweiz und weltweit zu. Die Gründe sind vielfältig: galoppierende Urbanisierung, extensiver Tourismus, verändertes Freizeitverhalten, Klimawandel und immer mehr natürliche Lebensräume werden in Anbauflächen umgewandelt. Ein Beispiel für einen solchen Konflikt stellen die jüngsten Angriffe auf Nutztiere durch den Wolf in der Schweiz und die darauffolgenden Aussagen pro und kontra Wolf dar. Je nach betroffenen Akteurinnen und Akteuren oder Interessengruppen steht der Wolf für unterschiedliche Gegebenheiten: Für seine Befürworterinnen und Befürworter stellt er ein wichtiges Glied des Ökosystems dar und muss geschützt werden. Für seine Kritikerinnen und Kritiker ist er nicht mehr unter Kontrolle.

Tiere als «Grenzobjekte»

In einem BNE-orientierten Unterricht ist es sinnvoll, derartige Konflikte in der Klasse zu erörtern. Ziel ist es, die Jugendlichen dabei zu unterstützen, bei komplexen Problematiken eine eigene Position zu entwickeln. Tiger in Malaysia, die Nutztiere töten, Elefanten, die in Kenia Pflanzenkulturen zertrampeln, oder auch die Konfrontationen zwischen Orang-Utans und Menschen in Sumatra oder auf der Insel Borneo: Anhand derartiger Fälle können Schülerinnen und Schüler die Gründe dafür erforschen, warum der Mensch immer weiter in wenig oder unbevölkerte Gebiete eindringt, auf das Risiko hin, dass bestimmte Arten Schaden nehmen. Umgekehrt zeigen die Beispiele negative Auswirkungen wilder Tiere auf menschliche Gemeinschaften: Sie fressen Nutzpflanzen, ziehen vorbei und beunruhigen Menschen und Nutztiere oder greifen diese sogar an. Tiere sind eine Schnittstelle zwischen Akteurinnen und Akteuren mit unterschiedlichen Ansichten und dienen daher als «Grenzobjekt» (Leigh Star, 2010). Ein solches erlaubt es, unterschiedliche Argumentationslinien zu verfolgen: multidisziplinäre, wissenschaftliche Referenzen, ethische Positionen, wirtschaftliche und praktische Erwägungen. Wie aber behandelt man das Thema Wolf im Unterricht konkret?

BNE-Unterricht am Beispiel «Diskussion Wolf und sozioökonomische Konflikte»

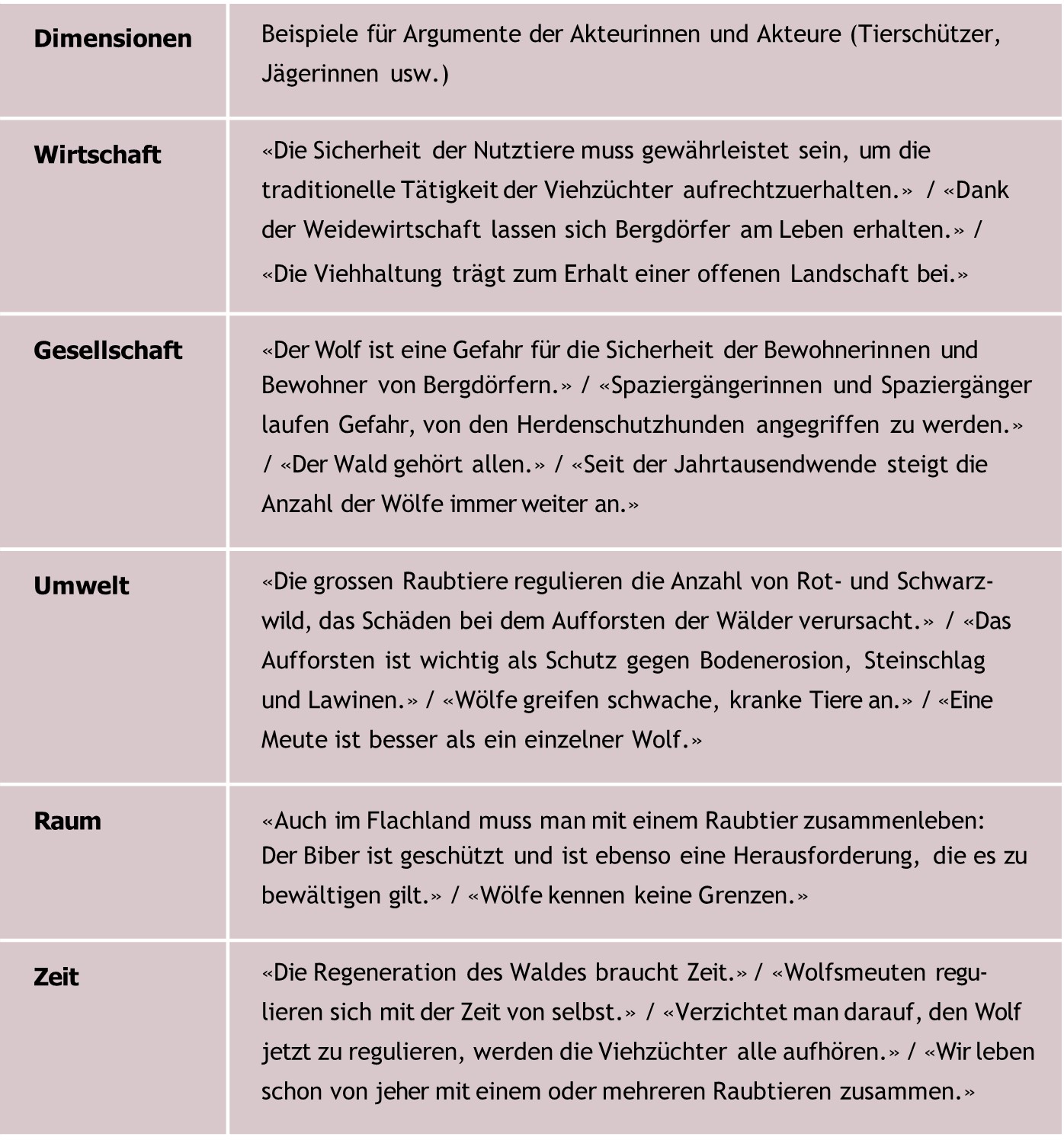

Um die Unterrichtseinheit vorzubereiten, ist es sinnvoll, die Ideen und Argumente anhand der fünf Dimensionen nachhaltiger Entwicklung zu strukturieren. So stellen Lehrpersonen sicher, dass beim Sammeln von Referenzdokumenten kein Aspekt vernachlässigt wird (vgl. Tabelle).

Schritt 1: Fragen (Was ist der «richtige» Platz von Wolf und Mensch?)

Zunächst erweitern die Schülerinnen und Schüler ihre Kenntnisse der Wolf-Mensch-Beziehung einzeln auf der Grundlage von Fakten. Dabei entdecken sie weniger bekannte Aspekte wie etwa die Rolle der Alpwirtschaft bei der Landschaftspflege oder die der Raubtiere in der Waldökologie. Dann teilen sie sich in Gruppen auf, die jeweils die Interessen betroffener Akteurinnen und Akteure vertreten: Tierschützer, Viehzüchterinnen/Schäfer, Touristiker, Bewohnerinnen eines Bergdorfes, Flachlandbewohner, Jägerinnen. Um ihre Gruppenpositionen abzugrenzen, stützen sie sich auf folgende Frage: «Was ist der ‹richtige› Platz des Wolfes, was der ‹richtige› Platz des Menschen – und warum?». Diese Frage führt sie zur Mehrdimensionalität der unterschiedlichen Beziehungen zum Wolf sowie zu diesen zugrunde liegenden Klischees (Wölfe und Herdenschutzhunde werden als böse, für den Menschen gefährliche Tiere betrachtet, Jägerinnen und Jäger sind die eigentlichen Raubtiere gegenüber Wildtieren usw.)

Schritt 2: Argumente, Dimensionen, Werte

In einem zweiten Schritt werden durch die Diskussion die eigenen Positionen gefestigt. Dabei reicht es nicht, nur Argumente aneinanderzureihen. Um zu überzeugen, gilt es, zwischen den verschiedenen Dimensionen von BNE zu navigieren und auf die Aussagen des Vorredners, der Vorrednerin einzugehen. Dieser Schritt ermöglicht es den Schülerinnen und Schülern, ihr systemisches Denken zu überprüfen und sich mit Inhalten auseinanderzusetzen, bei denen Werturteile eine starke Rolle spielen.

Schritt 3: Kompromisse

Schliesslich überlegt sich jede Gruppe einen Kompromiss, der auf ein nachhaltigeres Zusammenleben mit dem Wolf abzielt. Dabei stellt sie womöglich fest, dass eine angestrebte Lösung oft nur provisorisch sein kann und keine Gewähr dafür darstellt, dass Probleme oder Spannungen umfassend behoben werden.

Wert der Diskussion aus BNE-Perspektive

Den «richtigen Platz» von Wildtieren und Menschen anhand gut dokumentierter sozioökonomischer Konflikte zu erörtern, bedeutet aus BNE-Sicht erstens, dass die Jugendlichen über die Ursachen der wachsenden Durchlässigkeit physischer Grenzen zwischen Menschen und Nichtmenschen nachdenken. Zweitens werden sie daran herangeführt, die mehr oder weniger widersprüchlichen Kriterien abzuwägen, mit denen diese Grenzen festgelegt werden. Drittens werden sie mit der Rolle und der Bedeutung konfrontiert, die wir diesen Tieren und – im weiteren Sinne – dem natürlichen Umfeld einräumen wollen. Mit dieser Aufgabe reiben sie sich an der Komplexität der Beziehungen zwischen Menschen und Nichtmenschen und denken letztlich über Möglichkeiten nach, nachhaltiger mit wilden Tieren «zusammenzuleben».

| Literatur: – Leigh Star, S. (2010). Ceci n’est pas un objet-frontière : Réflexions sur l’origine d’un concept. Revue d’anthropologie des connaissances, 4,1, 18-35. |